ブログ

David Smells!

2013年12月01日 08:21

by David Shannon

この絵本は以前ご紹介した“NO, DAVID!”の著者、

Daivd Shannonさんの作品で、

赤ちゃん向けの絵本になっています。

この絵本はとてもシンプルな絵本で、

五感とそれに付随する動詞が

1つずつ出てきます。

私のお気に入りはこちら↓

ちょっと気にしている様子が可愛い♪

↑この絵に出てくるワンちゃんは、

“GOOD BOY, FERGUS!”にも出てくる、

Fergusちゃんです♪

Davidも赤ちゃんなのでFergusも小さい☆

“GOOD BOY, FERGUS!”はまた紹介しますね♪

五感というのは周りの環境によって

成長が大きく変わっていきます。

たくさんの刺激を与えることで早く成長していくので、

いろんなものに触れたり、感じる機会を

増やすことで、子どもは感性豊かに育っていきます☆

ことばが話せない赤ちゃんでも感じることは

たくさんあります。

話し出してから、コミュニケーションが取れてから、

さあいろいろやってみよう、ではなく、

周りの大人がたくさん声をかけて、コミュニケーションを

積極的に取っていきましょう♪

まだことばを話せない赤ちゃんの『あー』とか『うー』とかを

まねて返事してあげるだけでもコミュニケーションに

なるんですよ(^^)v

こんな小さい子にはまだ早い、とか、

英才教育みたいで嫌だ、のびのび育てたいとか、

それぞれの家庭にそれぞれの方針があって、

それはそれで素晴らしいことだと思います。

親の考える子どものビジョンが明確であることが

子育てには大きく影響していきます。

ただ、何でも楽しくやってくれるうちにしかつけられない

『習慣化』が後々大きな影響になっていくので、

小さい頃から何気なく身に付いていれば、

小学生、中学生になってから

『勉強しなさーい!』と怒鳴ったり、

塾や家庭教師など、さまざまな出費に悩む必要も

なくなるかもしれません。

言いたいことは決して天才を育てるという話ではありません。

私は勉強嫌いで成績も伸びず、週の半分くらいは塾通い

(親が無理矢理)という子をたくさん見てきました。

(塾での講師経験が少しあるので)

彼らは名門校を目指すエリート学生ではありません。

学校のお勉強についていけないから塾で補っています。

最近では小学生でも学校の授業の補填で塾に通う子もいます。

それは彼らが勉強そのものができないということではないのです。

彼らの共通点は毎日続けることが苦手であること。

少しヒントをあげればすらすらと解けるのに、

ひとりでは導き出せないということ。

これは勉強の能力とは関係なく、幼少期からの積み重ねでしか

成し得ない生活習慣の問題です。

天才を育てるためではなく、何事にも積極的に

一生懸命になれる子に育てるというのは、

お勉強ができるようになることよりもはるかに大切なのに、

すぐにはできるようにならないし、小さい頃から

根付かせていないとなかなか手に入れられない能力です。

どうすればそんな子に育つのか。

それは素質ではなく環境によるものが大きいと私は感じています。

Daivd少年も相当手のかかるお子さんのようですが、

のびのびと日々を楽しそうに過ごしている様子が

印象的だし、だからこそこんな可愛い絵本が書ける

才能を得られたのだと感じます。

大人も子どももそうですが、楽しいと思うことは

いくらでも続けられます♪

だから学ぶことを楽しいと思える環境づくりが

大切なんですね(^^)v

ちょっと恥ずかしいですが、私は幼少期に、

父から天才と毎日のように言われて育ちました。笑

大きくなったらちょこは弁護士になるんだ、と言われて

本気でなれると思っていました。笑

もちろん弁護士にはなれませんでしたが、

私は勉強が好きでしたし、まあまあ成績も

良い方だったと思います。

それは小さい頃から学ぶことや達成したことを

たくさん褒めてもらったり、自分がやり遂げたと

感じた成功体験があるからです。

習慣化には、褒めることと、大人が一緒に取り組む時間を

作るというところが大きいということを私は

身を持って感じます。

私は本当によく褒めてもらいました。

小さい頃に怒られた記憶はほとんどありません。

ワガママを自覚していながら突き通そうとしたときくらいです。笑

少し…いやだいぶ話はそれましたが、

赤ちゃんからの教育はとっても大事☆ということです。

教育というのは教え育てると書きますが、私は

『共育』ー親と子が共に育つことが正しい教育だと思います。

一緒に学ぶことの楽しさを共感できる親子関係が理想ですね♪

かと言って必死になると親子ともに疲れちゃうのでほどほどに…

Take it easy♪が基本です(^^)v

—————

Eating the Alphabet

2013年11月24日 22:28

by Lois Ehlert

今日は久々に英語の絵本です。

以前のブログで、

語彙力を育てるために

絵本の多読がいいとオススメしてきましたが、

語彙の入力が充分にでき、

なおかつ英語CD教材のかけ流しなどで、

耳の力がついたら出力が必要となっていきます。

その段階(※)で、絵本読みを始めることがオススメですが、

まずはひと単語の絵本から入るのがいいと思います。

子どもが抵抗を感じず、読むことが楽しいと思える

こころの体力づくりには、肯定感が必要なので、

読めた!という自信をつけてあげることが大切だからです。

(※だいたい3歳ぐらいだと思います。

男の子ならもうちょっと後になるかな…脳の作りが

女の子と男の子では違うので、発育段階に合わせて

進めていくことが大切です。決して周りと比べて

早い遅いと感じないでほしいなと思います。)

この絵本は大きくて彩り豊かな果物や野菜がたくさん

出てきます。

視覚的な刺激としてもいいですし、単語で出てくるので、

子どもが指さしながら読むにはうってつけです。

もちろん、日本では見かけないようなおもしろい野菜や

果物も出てくるので、語彙の入力としても優れた絵本です。

みかん=orange

ではないんですよね。

みかんとオレンジは別の果物。

正しくはtangerineが日本の冬の果物、

みかんなんです。

でも私たちは学校で、おそらく

orangeをだいだい色の柑橘系果物の

総称のように習ったと思います。

もちろん総称であることに違いはありませんが、

正しいことばではないですよね。

そういった厳密な違いを、教えるのではなく、

自然と身につけていく。

それも絵本の力のひとつです。

一緒に読んでいる大人もへえ〜と思わず

言いたくなる発見が絵本にはあふれていますよ(^^)v

—————

ねむねむくんとねむねむさん

2013年11月21日 10:43季節なのか、体調なのか、

はたまたそんな気分なのか・・・

ここ3日ほど、

とにかく眠い!!!!!

朝は7時起床。

夜は日が変わるまでには就寝。

お昼寝もしないし、だらだら過ごすわけでもない。

わりとちゃんと生活しているつもりです。笑

眠気が続くと頭がぼーっとして、

いろんなことを忘れちゃう。

ねむねむくんとねむねむさんはながーい

眠りのあと、いろんなことを忘れてしまいました。

作:片山令子

絵:片山健

出版:のら書店

淡いタッチとかわいいねむねむくんとねむねむさんの

会話がとっても癒されます♪

寒い冬から春に変わっていく様子が、

少しずつ増える色で表現されているのもいいですね☆

春になってぽかぽかしてくるのは、

外や体だけでなく、自分自身の心でもあるんですね。

あたたかくなることでいろんなことを思い出していく

ねむねむくんとねむねむさんの姿が、

新しいことを始めたくなったり、何もなくてもウキウキする、

春の訪れを感じる人間と重なります。

これから冬なので、春はまだまだ先ですが、

寒いときだからこそ感じてほしいあたたかさいっぱいの

絵本です(^^)v

それにしても眠い・・・

寒いことは寒いけれど、その分おひさまの光が

やわらかくて気持ちいい。

だからこんなにほわほわしているのかも

しれませんね。

↑逆光なのでわかりづらいですが、

右の木、キラキラしていてキレイなんですよ笑

↑太陽激写したら夏のような

さんさんとしたおひさまになっちゃいました笑

—————

はまべにはいしがいっぱい

2013年11月20日 14:04作:レオ=レオニ

訳:谷川俊太郎

この作品の著者レオ=レオニさんは

『スイミー』『フレデリック-ちょっとかわったのねずみのおはなし』などの

絵本の著者として有名ですが、

もともとはデザイナーで、その後はアートディレクターとして

活躍された方です。

絵本を描き始めたきっかけは、お孫さんのためだそう。

そんなデザイナーとしてのレオ=レオニさんが詰まった作品が

この『はまべにはいしがいっぱい』です。

他の作品とは違って、この絵本は鉛筆で描かれた

シンプルな絵本です。

ことばもとても少ない。

だけど、細部にまでごだわって描かれているので、

思わず見入ってしまいます。

前回ご紹介した絵本も芸術的感性を育てるための絵本でしたが、

この絵本もまた、豊かな感性が育つ奥深さがあります。

“はまべにはいしがいっぱい”

ということばから始まるこのおはなしを読んで感じるのは、

身近にあるものすべてが物語の題材に

成り得るんだなということ。

子どもと一緒に身近にある物や景色をじっくりと見る。

それだけでも新しい発見がたくさんあると思いますよ(^^)

少し大きくなってきたら、それを絵に描いてみようと

促してみると、私たち大人では想像もつかないような

独創的な絵を描いてくれますよ♪

特別なことがなくても、

子どもにとっては毎日新しいことばかり☆

一緒に楽しい毎日を描けるといいですね♪

—————

ミッフィーとフェルメールさん

2013年11月17日 12:06乳幼児期の教育の重要性は、

今や一般論化していて、小さい頃から

教育熱心な親御さんも増えてきていると感じます。

幼少期からピアノなどの楽器を使っていると

絶対音感が身に付く、であるとか、

オリンピック選手や世界で活躍するアスリートは

物心ついた頃からそのスポーツに触れていた、

なんて話は本当によくあるので、

新米ママさんたちは、我が子の将来のためにと、

試行錯誤を日々繰り返されていると思います。

私は音感、運動神経、学問においても、

全て『感性』が影響してくると思っています。

砕いて言えば『センス』です。

『センス』がいいというのははその行為自体が上手に

出来るだけでなく、

その人自身の全体のバランスが良いことで、

発揮したい能力の底上げができているということです。

土台がしっかりしていれば、それだけ高いビルが建つ、

裾野の広い山であればあるほど、大きく立派になる、

ということです。

たとえば、一流のスポーツ選手...

今体操界では超新星☆白井健三選手が

注目されていますが、

彼は文武両道、学校の勉強もきっちりとこなす

立派な高校生です。

ただひたすら体操だけをしてきたわけではありません。

目的意識を持って、ひたすら練習するのも

もちろん必要ですが、『一流』を目指すには

ただそれだけでは難しいということです。

前置き長いし堅くなりましたが笑

決して英才教育を勧めるだとか、

子どもを一流にしたいと

躍起になってください!という

話では全く無くて、子どもが自分の将来を

選択できるだけの選択肢を作るお手伝いが

周りの大人にできること、と感じているという話です。

今からしないと...と脅しているわけではありませんので

ご安心ください笑

本日ご紹介したい絵本はこちら☆

出版:美術出版社

幼少期に備わるものが、その子の一生を決めてしまうほど

重要な役割を果たしていて、そのなかでも

音感や運動神経、そして色彩感覚などは

ことばを話す前の関わりから、その成長は始まっています。

もちろん、生まれたての子どもの視力は

20㎝くらいの距離のものが見えるかどうか程度ですが、

その頃から色とりどりのものを見せることで、

色彩感覚は大きく広がっていきます。

私が以前勤めていた幼児教室でも、

レッスンのなかで世界の名画を見せていましたが、

私も含め、美術なんて学校で習った程度で、

何がなんだか...という方も多いと思います。

この絵本はそんな方にオススメしたい、子どもと話しながら

名画を楽しめる絵本です。

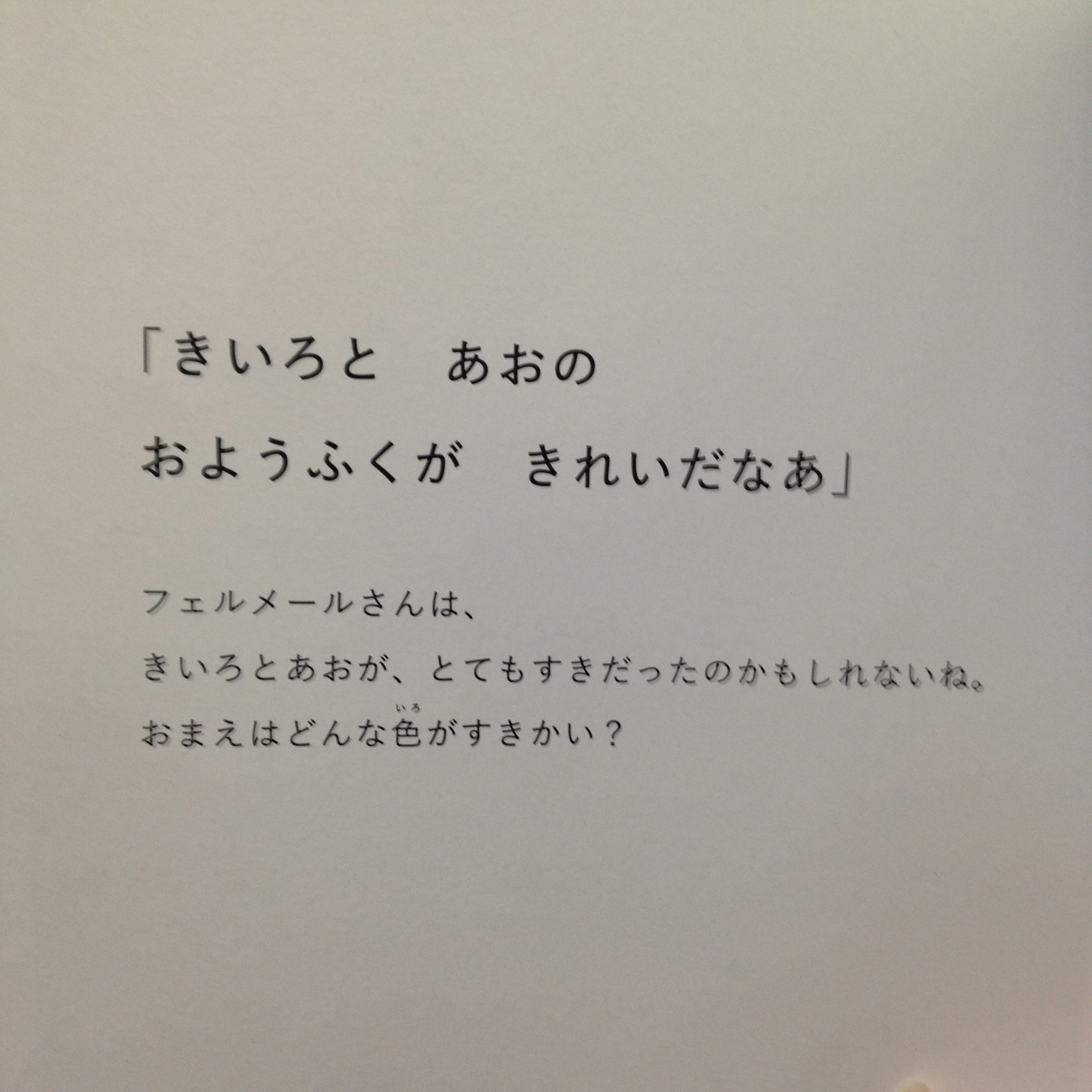

この絵本は、ミッフィーとミッフィーのお父さんの会話で

成り立っていて、美術館に家族で出かけてお話を

しているという設定で進んでいきます。

↑こんな感じです。

ミッフィー(子ども)が素直に感じた絵の感想をありのまま

伝えています。

それに優しくお父さんは答えていきます。

絵から色という話につながっていきました。

こうしてミッフィーの親子が会話をするように

“あなたはどう思う?”と子どもにも

投げかけてみると、大人には想像もつかないような

おもしろい答えが返ってきます。

子どもも大人も一緒に楽しみながら読める絵本です。

会話の持っていき方さえわかれば、

文字の無い美術の本でも、

図鑑などであっても、

親子で一緒に楽しめますよね。

そのきっかけになりますね☆

↑ちなみに表紙の絵画『真珠の耳飾りの少女』での

会話はこんな感じです。

この絵本では12枚の絵画が紹介されています。

ミッフィー親子の会話があったかくて、

読んでいる大人もほっこりしますよ(^^)

この絵本をきっかけに、親子一緒に『感性』を

育てていけるといいですね☆

余談ですが、ミッフィーって単純な顔をしていますが、

著者のディック・ブルーナさんは、背景の配色によって

喜怒哀楽を表現していました。

これってまさに『感性』で読む、ということですよね。

また、ミッフィーの口は×印になっていますが、

大人は横線が1本入っています。

これだけで大人と子どもをわけているんです。

大人と子どもって、大きく違うようで

本当は紙一重のところにある...ということでしょうか。笑

—————

THE MISSING PIECE-ぼくを探しに

2013年11月14日 21:44

by Shel Silverstein

この絵本は線だけで描かれた単純なタッチで、

素朴なイラストと、短い文で作られた物語ですが、

その内容が非常に奥深い。

↑このまーるいなんとも言えない表情のこの子が主人公。

彼(物語のなかでは“It”で示されています)は、失った自分のかけらを

探す旅をします。

何かが欠けているから、幸せではない、と。

“Oh, I'm lookin' for my missin' piece

I'm lookin' for my missin' piece

Hi-dee-ho, here I go

Lookin' for my missing piece”

『無くした僕のかけらを探しているんだ』と

歌いながら。

いろんなかけらたちに出会います。

大きすぎるものや

とがりすぎているもの

そしてついに彼はぴったりのかけらを見つけます。

嬉しくなって、どこまでもどこまでも

転がっていきます。

そこであの歌を...

...歌えない!!!

そこで彼は気付くのです。

『かけらが無かった理由』について。

彼はかけらをそっと置いて、また転がり始めます。

そして優しく歌うのです。

“Oh, I'm lookin' for my missing piece

I'm lookin' for my missing piece

Hi-dee-ho, here I go,

Lookin" for my missing piece”

自分に置き換えてみるとどうでしょう?

無いものを補うために、漠然と何かを追い求めている

ところはありませんか?

その何かがわからないまま...

私の場合、ずっと自分に自信が無くて、がむしゃらに

勉強をしました。

知識や能力が自分の自信につながると信じて。

しかし、結果能力を手に入れて、それで周りから

どれだけ評価されても自信にはつながりませんでした。

それどころか、プレッシャーで自分を追い込むハメに;;

今はごく自然体です。自然の流れのままに身を任せ、

そのときその瞬間を大切に、楽しんでいます♪

足りないもの、無くしたものは何か、なんで

考えることはありません。

というより、考える暇が無いのです。

ポジティブになると、新しいことを始めようだとか、

特に何かが無くてもワクワクしたりとか。

でも、自分が『追うこと』を辞めよう、と決めたのは

つい2ヶ月程前です。

それは妥協でも諦めでもなく、日々を懸命に過ごせば、

必ずそこに答えがあると気付いたからです。

...たいそれた話になりましたが、要は毎日ハッピーと

いうことです。笑

何だか、今日は熱くなってしまいました。笑

皆さんが無くしたかけらはなんでしょう?

そのかけらは、本当に無くしたのでしょうか?

本当は必要がないのでは?

自ら手放したのでは?

考えたくなるようなおくぶかーい絵本でございました。

—————

ちょこのひそかな夢

2013年11月10日 13:11私の夢。

これまでにいろんなことがしたい、

いろんなものになりたい、

それをどちらかと言えば

好きなように実現してきたタイプだと思います。

仕事において言えば、英語を使って仕事がしたいと

ホテルマンになり、先生になりたいと思って

幼児教室へ転職、さらに貿易関係の仕事がしたいと

考えて願いどおりの職種について...と言わば

やりたい放題な人生だったと思います。

(人生と呼ぶにはまだまだひよっこですが;;)

そんな私が人生のなかで1度は挑戦してみたいこと。

それは『お店を持つこと』なんです。

そのお店というのは知育玩具と絵本だけを置いているお店で、

広いところでお店ができるならカフェも併設して

絵本を楽しみながらティータイムができる憩いの場を

作りたいなと、学生時代からずっと思ってきたのです。

とはいえ、その目標に向かって進んだかと問われれば

それは完全にNOで、私は結局中途半端に夢見心地な

日々を送っていたのだと最近気付きました。

かと言ってそんなことで自分を卑下したり、くよくよ

しちゃうようなメンタルでは無いので、出来ることから

始めよう、の第一歩がこのブログだったわけです。

私がお店をしたいと思う目的は

『絵本の必要性』『絵本の素晴らしさ』をたくさんの人に

理解してほしいということと、私自身がたくさんの

絵本好きに出会い、新しい知識や情報を

吸収していきたいということでした。

なので、ある意味今、ほぼ目標は達されつつある。笑

ですが、中途半端で終わりたくないのです。

そのためにはもっと明確で正確なゴール設定が必要。

それが見つかるまでは、ぼーちぼーちやります。笑

このブログの更新情報は、フェイスブックに随時アップしています。

お会いしたことの無い方でも、ぜひお友達申請ください。

ブログの感想をフェイスブックのコメント欄に

書き込んで頂いてもOKです☆

批判、批評、指摘も大歓迎です♪むしろその声の方がありがたい☆

こんな本を紹介してほしいというリクエストもあれば

どんどんください♪

days picbook

という名前でしています。

気軽に申請してください(^^)v

たくさんの方と出会い、新しい世界が見れることを楽しみにしています。

今お友だちの皆さんも、どんどん広めてほしいです☆

絵本は、世界を変えると本気で信じているちょこでございました。

ご清聴、ありがとうございました。笑

—————

もこもこもこ/ころころころ

2013年11月07日 11:17絵本にはさまざまな効果がありますが、そのひとつが『概念の入力』です。

子どもたちは乳幼児期にたくさんの概念を吸収し、

ことばや知識の幅を広げていくので、

その時期にいかにたくさんの入力をおこなうかが、その先の能力に大きく

影響していきます。

もこもこもこ

たにかわしゅんたろう・さく

もとながさだまさ・え

全国学校図書館協議会選定図書

今日ご紹介するこの絵本は、抽象的な絵と淡い色が特徴のやさしい絵本で

、擬音がたくさんでてきます。

単純なんですが、イラストとことばのバランスがとてもよくて、まったくストーリー性も

無いのに、こころがほっこりするような絵本です。

また、擬音も楽しいので、子どもたちが何度も読みたくなるし、すぐに子どもたちも

声に出して読めるようになるくらいの絵本です★

以前多読の大切さについてはお話ししましたが、文字が多ければいい、

ということではなく、色彩感覚もリズム感も養うのは幼少期なので、

色がキレイで、音のリズムがよい本を選ぶということも絵本選びの大切なポイントです。

色の概念の入力にオススメなのがこちら↓↓↓

ころころころ

作:元永定正

出版:福音館書店

いろんないろがころころころ・・・

いろんなみちをころがっていきます。

色もキレイですし、「ころころころ」ということばのリズムもいいのでオススメです★

そういえば先日、何年ぶりかに地元にある図書館に行きましたが、図書館では

読み聞かせのイベントがあったり、小冊子などで、年齢に合うオススメ絵本の

紹介もしてくれています★

小さいお子様を連れていくのが難しい方もいらっしゃるとは思いますが、

ぜひ図書館まで足を運んでみてください。

新しい絵本の世界が見つかるかもしれません。

(ちなみに私は大興奮して、借りれる制限いっぱいまで借りてしまい、

帰り道の荷物の量の多さに、ものすごく大変な思いがしました。笑)

—————

Thanks

2013年11月03日 10:28

絵と文:松原里恵

出版:ジー・シー・プレス

この本は、こころのつながりを大切にした温かい作品で、

物語というよりはメッセージという表現が的確な一作です。

『あなた』という2人称に向けて書かれていて、

読むときの心境や状況によって

パートナー、家族、友だち…いろいろな相手に置き換えて

考えられるようになっています。

これまでに『伝えることの大切さ』を、さまざまな絵本を通して

お話ししてきましたが、今回のこの作品もまた、目に見えない

絆を感じて、それを相手に『ありがとう』と伝えることの必要性を

感じられる作品です。

最終ページのこのフレーズを初めて見たとき、私はこころの

もやもやが晴れていく気がしました。

思いどおりにならなくてつらくなったとき、

大好きな人と意見が食い違って折り合いがつかないとき、

自分はダメだと悲観的になるとき、

この『ありのままの自分を受け入れる』という優しさを

思い出して相手に接してみると、ことの外悩んでいたことが単純で

あったことに気付くと思います。

ありのままを受け入れてもらえると、人はその人のありのままを

受け入れようと、自然と行動するようになります。

まずはあなたから、人を受け入れることを始めて見ると、

今 見えている世界が180度変わるかもしれません。

なんだか…新しい宗教みたいになっちゃいましたね。笑

この絵本は、帯にも書いてあるように

『Book Card For You-あなたの気持ちを絵本で伝える』

ツールとしても活用できて、表紙をめくるとお名前を書くところまで

あるんです(^^)v

ちょっとしたプレゼントにも最適なので、ぜひ読んでみてください☆

—————

うさぎちゃんとゆきだるま

2013年10月31日 12:16文:あいはらひろゆき

絵:あだちなみ

出版:教育画劇

この絵本は、『くまのがっこう』シリーズを手がけた、

あいはらひろゆきさんとあだちなみさんの作品で、

うさぎちゃんのゆきあそびを描いたこころがぽかぽかする

作品です。

うさぎちゃんのちょっとした表情が可愛らしい。

元気が出た顔↓↓↓

こまった顔↓↓↓

私がこの絵本と出会ったのは、子どもたちと

イメージトレーニングをするために、『ゆき』を

テーマにした作品を探していた際に見つけたものでした。

イメージトレーニングは、年中さん、年長さんともなれば、

講師やお母様方の導きで、自然と入っていくことができますが、

その前段階として、ごっこあそびや絵本の世界に

入っていく、といった方法で、幼稚園入園前のお子様から

取り組むことが可能です。

イメージトレーニングをすることで、

豊かな想像力、創造力、表現力が身につきます。

私の生まれ育った町は、積もるほどの雪が降るのは

数年に1度くらいしかありません。

(ゆきあそびできるほど降ったのが最後はいつだったか

覚えていないくらいです・・・)

なので、家の近所で雪だるま作り、なんて経験がほとんど

ありません。

そんなお子様も少なくはないと思います。

普段生活で出会うことのない世界と出会えるのも

絵本の楽しみのひとつです★

子どもたちと一緒に、絵本の世界であそぶのも、

とっても楽しいですよ(^^)

実際に体験してみることも大切ですが、その前に

イメージのなかでいろいろなことをしてみるのも

ひとつだと思います。

—————

お問い合わせ先

管理人★ちょこ管理人のちょこでございます。

ちょこはイタリアの方に自己紹介

したときに

『ちょこみたいな名前だね』

と言われたところからきております。

ご意見、ご質問はこちらへ★↓↓↓

days_picbook@yahoo.co.jp